05 業務マニュアルの作り方・生かし方 05 業務マニュアルの作り方・生かし方

5-1 業務マニュアルは--

「業務とは,組織体の使命や目的達成のために行われる仕事」と定義します。そして,業務(オぺレーション)マニュアルとは,『業務目的の達成にむけての,仕事(課業:タスク)の標準的な処理要領(Standard Procedure)――“何を,どのようにすればよいか”と,その処理過程(process)を説明・記述するドキュメント――』として,論を進めます。

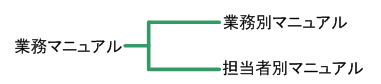

業務マニュアルは,新入社員研修業務,給与計算業務,といった業務別に標準を定めた業務別マニュアルと,担当者自身が担当業務を記述した担当者別マニュアルの2種類に分けられます。接客応対,窓口業務といった,担当者の対応が問われる仕事は,担当者がいつ変わっても,業務が滞りなく遂行されるよう,標準を“担当者別業務マニュアル”として成文化し,職場全体の仕事を見える状態にしておくことが大切です。

①業務マニュアルの役割

企業では人事規定,文書管理規定,内務規定,就業規則,といった規則・規定を定めていますが,その多くは,「こうあるべき」との建前や,「こうすべき」との指針の提示にとどまり,「何のために,何を,どのように」といった具体性を欠きます。

そこで,日常業務の実務に即して,標準的な方法・手順,関連知識や技術,さらには責任・権限などを,具体的に示すといった点に,業務マニュアルの役割と意義があります。

②業務マニュアルの構成要素

業務マニュアルの基本的な記載要素は,対象業務について,その「使命と目的」,「達成基準」,「処理手順・方法」,「その他・特記事項」です。

1)使命・目的(仕事のあらまし)

業務概要と業務遂行の役割や使命,意義(誰のために,何のためにこの業務を行うのか)について記述します。

2)達成基準・結果(アウトカム):仕事をやり終えた後の状態

業務終了時(仕事をやり終えたとき)に

どういう結果・状態になっているか

(最低水準,最高水準,あるべき水準など)といった点を明示します。標準手順は,「こうあるべき」として高い水準に置きがちです。だが,いくら理想を高く掲げても,現行の組織体制,設備,担当者の能力では,とうてい実行が難しいというのでは,“絵に描いた餅”で終わってしまいます。そこで,法令基準を満たし,これだけは行なうといった,「最低限度の取り決め」とするのが現実的な,基準設定方法です。

3)工程(プロセス):仕事の処理手順・方法

「到達すべき結果,状態」を,円滑に成し遂げるための標準的な一連の行為を記述します。

・事務フローチャート

//

事務工程分析図表

フローチャートとは,事務処理の手順や帳票・データの処理手順を図解した図。記号を線・矢線などで接続したもので、事務処理の手続きや職務間の関係、帳票やデータと作業のつながりを分析するために使われる。産能大式事務工程分析図表(産能大式フローチャート)、プロセスチャート(日本能率協会式フローチャート)などがある。

4その他・特記事項

対象業務に関連する社内外の決めごとやルール,留意事項を一覧提示します。

・外部条件:法律,条例,業界基準,ガイドライン,ISO規格など

・内部条件:企業の理念や方針,社内規定,内規,社内標準などの既存のルール,慣例といった暗黙の取り決め

・制約事項:情報システムの運用時間,メモリ量など

業務マニュアルのつくりかた

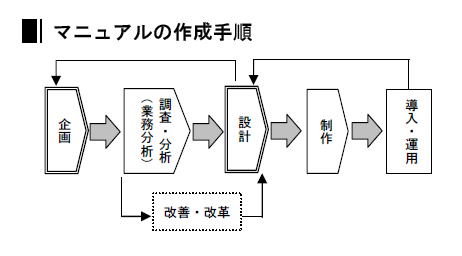

業務マニュアルの作成手順は「こうすべきだ」,あるいは「こうしなければいけない」といった,原則や定石は,特にありません。といっても,いきなりマニュアル本文を書きはじめるのは設計図なしに家を建てるようなもので無謀です。

まず,「業務マニュア作成の目的」,「マニュアルに求められる機能(役割)は何か」,「使用者(読者)は誰か」「使用者(読者)が,マニュアルに求める要望は,どんなことか」といった,マニュアル作成の目的や前提条件を確認したうえで,マニュアル作成に取りかかるようにします。

① 業務設計 ……マニュアルに盛り込む内容(項目)の検討

企画工程の情報に基づき,業務マニュアルで取り扱う内容(項目)を洗い出します。なお,業務マニュアル作成の場合は,対象業務(タスク)の洗い出しを行い業務体系を明らかにするとともに,業務遂行の目的,達成状況(水準)を確認します。

・マニュアル化の範囲は,どこからどこまでとするか

・今の仕事の進め方に,改善の余地はないか

② 内容構成の検討(構成設計書の作成)

業務マニュアルに盛り込む項目を検討し,その内容を構成設計書としてまとめます。

・使用者の知識レベル,技術レベルのどこに合わせるか

-最高,平均,最低,あるべき姿-

・章,節の分量に偏りがないようにする

③ 形態・基本様式の決定

|

ご案内 非営業活ベース 「マニュアル出前講座」 |

|

|

|

約四半世紀にわたりマニュアルづくりとその活用でのお手伝いさせていたいだいてきました。また,産業能率大学マネジメントスクールの「業務マニュアル作成講座」は,今年で25年目,開催回数61回を数え,延べ2000名超の皆さまに受講いただきました。

こうした長年にわたり活動させていただいたことへの感謝とお礼の意味で,「マニュアルづくりとその活用」」に関して講演(2~3時間程度)とマニュアル作成に関するご相談を,謝金1時間当たり1万円,交通費は実費精算でお引き受けいたします。

ご検討・希望の向きは,この問い合わせフォームでご一報ください。折り返しご連絡いたします。

1 内容-テーマ

◆講演テーマ例(プログラム)

・マニュアル不要論を質す-「マニュアル否定論 vs マニュアル肯定論」

・事例紹介-「マニュアル活用企業」

・マニュアルは自前主義のすすめ-「外注は極力避ける」

・時代が求めるマニュアルの条件-国際化・リスク管理・プロジェクトマネジメント

・マニュアルのデジタル化

◆アドバイス

・マニュアル診断(現在使用中のマニュアルの使いやすさ・妥当性など)

2 条件

・謝金:1時間当たり1万円

・交通費:実費精算(最寄り駅:東葉高速 八千代緑が丘駅)

・営業活動は一切行いません。

・業務上知りえた情報は,一切使用することはありません+。

・守秘義務は厳守します。ご要望により事前に覚書をとりかわします。

◎略歴-小林 隆一

1943年生まれ。産業能率大学講師,鹿児島国際大学教授を経て,現在経営コンサルタント。『マニュアル作成の実務』評言社刊,『マニュアルのつくり方・生かし方』PHP研究所,『「身の丈」を強みとする経営』日本経済新聞出版社刊,他著作多数。

日経文庫ビジュアルシリーズ-

『流通の基本』(日本経済新聞出版社刊)が4版が3刷となりました。 第1版を1994年7月に刊行し,世紀をまたぎ,今年で17年目のロングセラーとなりました。延べ発行部数も十数万部と,多くの方々にお読みいただき,感謝の気持ちで一杯です。特に大学で「流通」あるいは「マーケティング」のテキストとして採用されている事,著者としては望外の喜びです。

|

|

|

|

|

|